株式会社 大空出版

〒101‒0051 東京都千代田区神田神保町3‒10‒2 共立ビル8階

第5回「日本写真絵本大賞」金賞受賞作で、同社の写真絵本シリーズ初のポエム作品です。夢の中を走るトレイン。9種類の鉄道模型と四季ごとの背景が作り出す幻想的な世界を、ポエムとともに表現しています。本書は、春は桜が咲く道を、夏は夏色の空とひまわりの咲く丘を走り、秋はもみじやすすきとともに、冬は一面の雪景色の中を列車が走る。そんな幻想的で夢の中の世界を、本物の写真と見間違えるような美しいジオラマ鉄道写真で描いています。登場する9つの列車は、実際に使われていた列車のミニチュア模型です。鉄道が好きなかたも、そうでないかたも、夢の中を走る列車の世界を親子でお楽しみいただけます。

モグラのモグーは

模型飛行機を改造して

ついにパイロットになった!

ジオラマ写真家の第一人者・大畑俊男氏が、人形作家のまつもと俊介氏とジオラマの写真絵本を発表。主人公はモグラのモグー。空を飛ぶことを夢みていたモグーは、模型飛行機を改造して郵便パイロットになって、皆の大切な郵便物を町や島へ届ける。ある時、シマリスのリリーちゃんに、おばあちゃんが病気になって心配なので、お手紙を渡してほしいと頼まれた。

さて、モグーは手紙を届けることができるのか。

第4回「日本写真絵本大賞」(主催:大空出版)で毎日小学生新聞賞を受賞した、大空出版の写真絵本シリーズ第7弾です。

ぼくの名前はビッキー

八幡平の森にすむ

モリアオガエルの妖精だよ

岩手県八幡平の森に生息しているモリアオガエルは国の天然記念物に指定されています。ネイチャー・カメラマンの三浦ガク氏がモリアオガエルと八幡平の森を15年にわたり撮り続け、その写真を組み合わせて妻の綾子氏がストーリーを作りました。

モリアオガエルの妖精・ビッキーは八幡平の自然を守るために仲間たちと日々パトロールしています。その自然の中で、モリアオガエルがどのように生まれ、成長し、生活しているのかを教えてくれると同時に、ビッキーたち妖精が抱く永遠の夢もみえてきます。

第4回「日本写真絵本大賞」(主催:大空出版)で金賞を受賞した、大空出版の写真絵本シリーズ第6弾です。

北海道の森の中でくり広げられる

ひと冬の、心温まるラブストーリー

雪に覆われた冬の北海道。針葉樹林のなかを飛び回る小さな生き物がいます。この生き物の名前は「エゾモモンガ」といいます。手のひらサイズの小さな彼らは、仲間たちと体を寄せ合って寒い冬を乗り切ります。ある日、彼らの天敵のエゾクロテンが森に現れます。エゾモモンガの「もも助」は、仲間の「もも子」を助けるために奮闘しますが、エゾクロテンから逃げる道中に仲間たちとはぐれてしまいます。もも助は、仲間たちと再会することができるのでしょうか?

第3回「日本写真絵本大賞」(主催:大空出版)で金賞を受賞した、寒い冬の世界で起きた心温まるラブストーリー。写真と文:尾坂昌紀・良幸。大空出版の写真絵本シリーズ第5弾になります。

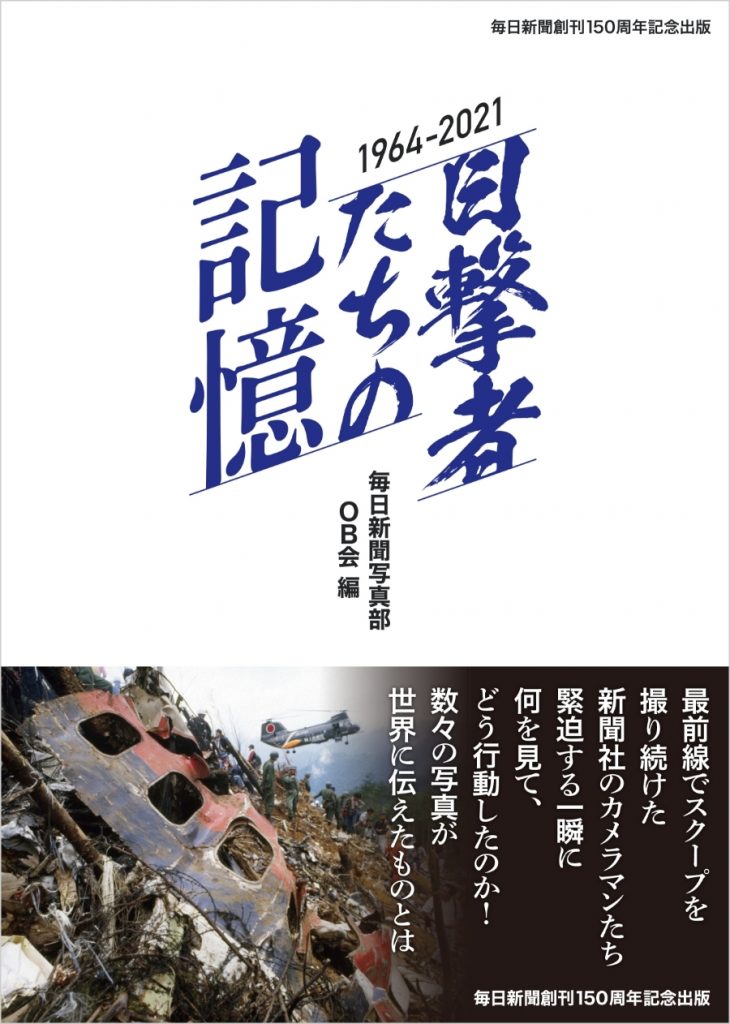

常にスクープの最前線に立つ新聞社のカメラマンたち

事件・事故の瞬間に何を考え撮影したのか

「スクープの毎日」と呼ばれ毎日新聞社を支え続けた

カメラマンたちの記憶と足跡を辿る報道写真史

スクープ報道を見て、写真の迫力に驚くことはよくある。だが、報道する側は誰よりも先に情報を知っていなければ伝えることはできない。時に記者よりも早くカメラマンが現場に入り撮影しているケースは少なくない。つまりカメラマンはスクープの第一目撃者にもなり得るのだ。新聞報道という一つの時代を背負ってきたカメラマンたち。本書は過去60年間の事件・事故・災害などを中心に、スクープを撮り続けたカメラマンたちの記憶を辿る。ピュリッツァー賞をはじめ数々の新聞協会賞などを受賞した彼ら。その裏には、「スクープの毎日」と呼ばれた記者魂があった!

[内容]

特別寄稿 佐高信「時代を超えて残るもの」

三億円事件現場の空撮/大久保清容疑者が乗る警察車両とカーチェイス/あさま山荘事件/三菱重工ビル爆破事件/ベトナム戦争終結 サイゴン脱出/田中角栄前首相を逮捕/敦賀原発放射能漏れ事故取材記/日航ジャンボ機墜落事故/「昭和」最後の日の思い出/ベルリンの壁崩壊取材記/金日成主席単独会見取材記/雲仙で大規模火砕流発生/カンボジアPKO取材記/阪神大震災で自宅が全壊、被災者が取材者になった/オウム真理教の麻原を撮った/西鉄バスジャック事件/阪神タイガース・星野監督胴上げを空撮する/JR福知山線脱線事故空撮取材/東日本大震災 大津波との遭遇/天皇陛下即位のパレードの取材記/九州豪雨で球磨川が氾濫、土砂崩れが多発/2021年 コロナ禍の東京五輪 など

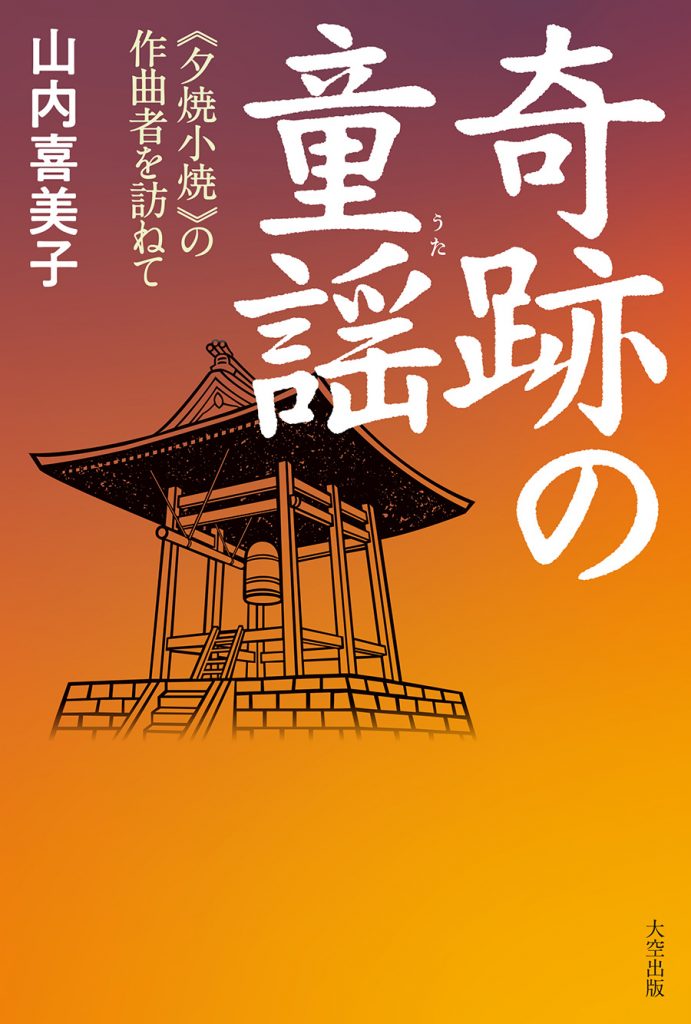

≪夕焼小焼≫作曲100周年記念出版

私たちは≪夕焼小焼≫の作曲者を、なぜ知らないのか?

戦争によって失われた歴史がここに甦る!

防災無線から流れる≪夕焼小焼≫を誰が作曲したのか、ほとんどの人は知らない。1922年に作曲されたこの童謡の失われた100年を求めて、筆者は作曲者を訪ねる旅に出た。

作曲者・草川信の出身地は長野県長野市県町。信の曲が『赤い鳥』に初めて掲載されたのは1921(大正10)年4月号。北原白秋の詩に曲を付けた≪夢の小函≫だった。

善光寺か、阿弥陀寺か、それとも……?

≪夕焼小焼≫を作詩したのは多摩出身の中村雨紅。作曲した草川信との共通点は生家の近くに寺があったこと。

作曲100年周年記念出版

100年を裏付けたのは自筆譜(『世界音楽全集』春秋社、1930年)で、楽譜の終わりに草川自らが「大正11年作る」と記しています。

草川信(くさかわ・しん)

1893(明治26)年、長野県長野市県町に生まれる。

1917(大正6)年、東京音楽学校(東京藝術大学)卒業後、渋谷区長谷戸小学校、東京府立第三高女、成蹊学園などに勤務。

1921(大正10)年、雑誌『赤い鳥』に参加。北原白秋などの詩に曲を付ける。また音楽指導にも多忙を極める。

1933(昭和8)年、音羽ゆりかかご会会長となる。

1948(昭和23)年、肋膜膿胸死。55歳。

主な作曲作品に≪夕焼小焼≫(中村雨紅)≪揺籠のうた≫(北原白秋)≪どこかで春が≫(百田宗治)≪汽車ポッポ≫(富原薫)≪みどりのそよ風≫(清水かつら)などがある。

山内喜美子(やまうち・きみこ)

1962年、福岡県北九州市生まれ。早稲田大学第一文学部卒業後、85年宮崎放送にアナウンサーとして入社。『朝のホットライン』(TBS)など、報道、ワイドショー、トーク番組に多数出演。88年10月に同社退社後、『サンデー毎日』記者を経てフリーのリポーターに。『サンデー・ニュース&スポーツ』(TBS)、『玉置宏の笑顔でこんにちは』(ニッポン放送)などを担当。91年に『告知せず』(文藝春秋)で作家デビュー。TBSでドラマ化され話題に。他に『海を渡るいのち』(講談社)、『患者の言い分』(時事通信社)など多数。2006年、『世界で一番売れている薬』(小学館)で小学館ノンフィクション大賞優秀賞を受賞。また、09年には46歳にして東京藝術大学音楽学部楽理科に入学。13年卒業後、文筆活動の傍ら演奏活動や司会、朗読、ナレーションも務める。

リクルート社で営業一筋28年の叩き上げが社長に転じて会社を急成長させたその極意とは!

後輩たちに贈るビジネスライフで成功するための「7つの心得」

著者は日本プレースメントセンター(JPC)の経営者。営業マン時代の実際の経験をもとにビジネスで成功するためのヒントを伝授する。酒屋のご主人とお客さんの会話で売り上げを増やす方法とは。広報責任者に叱責され、失敗を取り戻すためにどんな努力をしたのか。リクルート事件からリーマン・ショックまで、経営不振に陥った時にどうやってピンチを切り抜けたのか。スリル満点の大逆転劇など、笑って泣いてのエピソードも満載。これぞ小山流、ビジネスライフをとことん楽しむ極意だ!

【目次】

小山 哲郎(おやま・てつろう)

1956年1月、香川県生まれ。明治大学法学部卒業後、78年に㈱日本リクルートセンター(現リクルートHD)入社。教育機関広報部大学課課長、教育機関広報2部部長、新卒採用広報部部長、西日本統括部部長、九州支社人材総合営業部部長を経て2001年、進学カンパニー営業本部長(ディビジョンオフィサー)を歴任。一貫して高等教育機関の学生募集と学校経営のコンサルティングや企業・自治体の人材採用・教育、組織活性化に携わる。2006年にリクルートHDを退職し、IT分野のアウトソーシングサービス等を手がける㈱日本プレースメントセンターに取締役として入社。07年から代表取締役社長に就任。主な著書に『いきいき働くヒント』(徳間書店)がある。

潮が引いた岩場にできる潮だまりのことを「タイドプール」といいます。そのタイドプールをのぞいてみると、様々な生き物が暮らしていますが、とりわけ可愛くて面白い顔をした魚をみつけました。この魚、「ロウソクギンポ」といいます。

大きさは6センチくらい。オスは巣穴を作って暮らしています。夏になると巣穴にメスがやってきて産卵しますが、産まれた卵を守るのもオスの役目。潮が引いた巣穴に容赦なく夏の日差しが照りつけます。それでも負けるわけにはいきません。

がんばれ! ロウソクギンポ。

秋になってようやく子どもたちが生まれました。和歌山県・串本町の浜辺では、毎年このような光景を見ることができます。水中写真家の今井寛治氏が長年に渡り撮り続け、子どもたちの目線でロウソクギンポの生態を伝える写真絵本です。

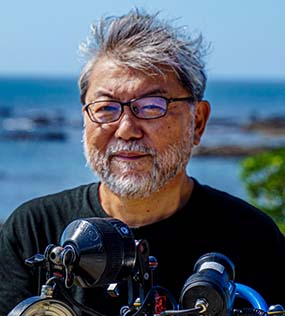

今井 寛治(いまい・かんじ)

水中写真家・フリーデザイナー。1954年12月、岐阜県岐阜市生まれ。高校時代に森山大道氏の『写真よさようなら』(写真評論社 1972)の写真群に感動しカメラを始め、学生時代は写真部に所属。印刷会社に就職し制作全般を経験。その後いち早くMacを導入した制作会社を設立する一方で水中写真に出会う。以降水中写真を中心に写真活動をする。現在は和歌山・串本、小笠原、山口、奄美大島、大瀬崎など、主に西日本を中心に活動中。ロウソクギンポを題材にした「ロウソクギンポ タイドプールのくらし」で2021年、第2回「日本写真絵本大賞」金賞を受賞。

竹垣 毅(たけがき・たけし)

長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科(水産科学領域)准教授。進化・行動生態学研究室PI。専門は行動生態学。1999年に九州大学大学院農学研究科博士後期課程を修了し、「一夫一妻のサザナミハゼの繁殖行動とマウンド形成に関する研究」で博士号(農学)取得。日本学術振興会特別研究員(PD)、長崎大学水産学部助手を経て、2009年より現職。魚類や頭足類の繁殖戦略に関する研究に取り組み、現在は特に親による子の保護行動と受精を巡る雄間の精子競争の研究を進めている。

今井 寛治(いまい・かんじ)

水中写真家・フリーデザイナー。1954年12月、岐阜県岐阜市生まれ。高校時代に森山大道氏の『写真よさようなら』(写真評論社 1972)の写真群に感動しカメラを始め、学生時代は写真部に所属。印刷会社に就職し制作全般を経験。その後いち早くMacを導入した制作会社を設立する一方で水中写真に出会う。以降水中写真を中心に写真活動をする。現在は和歌山・串本、小笠原、山口、奄美大島、大瀬崎など、主に西日本を中心に活動中。ロウソクギンポを題材にした「ロウソクギンポ タイドプールのくらし」で2021年、第2回「日本写真絵本大賞」金賞を受賞。

竹垣 毅(たけがき・たけし)

長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科(水産科学領域)准教授。進化・行動生態学研究室PI。専門は行動生態学。1999年に九州大学大学院農学研究科博士後期課程を修了し、「一夫一妻のサザナミハゼの繁殖行動とマウンド形成に関する研究」で博士号(農学)取得。日本学術振興会特別研究員(PD)、長崎大学水産学部助手を経て、2009年より現職。魚類や頭足類の繁殖戦略に関する研究に取り組み、現在は特に親による子の保護行動と受精を巡る雄間の精子競争の研究を進めている。

六甲山で暮らす“日本イノシシ”の知られざる生態に迫る!

自然豊かな神戸・六甲山には多くの野生動物が棲息する。とりわけイノシシは目撃情報も多いが、遭遇しケガ人が出ることもある。そのためずっと「害獣」扱いされてきた。2012年、写真家・矢野誠人氏は六甲山の野生のイノシシを求めて山に分け入った。最初は姿さえ現さなかったが、通ううちに少しずつ仲間として認められた。2年以上かけて子どもの「うりぼう」にも会うことができ、四季折々のイノシシ家族の生活を間近で撮影することに成功。そこはまさにイノシシたちの「棲遅」だった。

「イノシシの撮影を通して物事は一面ではないということに気づかされました」と矢野氏は言う。イノシシは「害獣」で人を襲う怖い動物という人間の勝手な思い込みが、9年間のイノシシとのつき合いで砕け散った。「もうイノシシを害獣とは呼ばせない」。

「イノシシの母子を長年撮り続けた矢野氏の 写真は、多くの人々が抱いてきた固定概念を 覆すものだった…イノシシは〝害獣〟ではない!」

ー本書「解説」・林良博(国立科学博物館顧問)

〔本書の内容〕

〔本書の内容〕

初夏(Early Summer)

山奥から母さんイノシシに連れられて

うりぼうたちがやってきました……

秋(Autumn)

赤、黄、橙。六甲は紅葉に彩られます。

うりぼうたちはドングリやクリをカリカリ、ポリポリ……

冬(Winter)

イノシシたちの恋の季節です。

オスのイノシシが山奥からやってきます……

春(Spring)

サクラやツツジが咲き、山は活気に満ちます。

うりぼうたちは母さんと過ごす時間が少なくなり……

矢野誠人(やの・まさと)

動物写真家・写真絵本作家。1984年4月、兵庫県伊丹市生まれ。大学卒業後、保育士として勤務。28歳から独学で写真撮影を始め、スタジオカメラマン兼アシスタントを経て36歳でフリーランスに。野良猫を撮影している時に動物を撮影する楽しさに気づく。次第に野生動物の撮影をするようになり六甲山での撮影を始める。そこでイノシシたちに出会って以来、イノシシの撮影がライフワークとなる。現在は日本各地で野生動物の撮影に取り組んでいる。イノシシの赤ちゃん“うりぼう”を題材にした「密着‼うりぼうの1日」で2020年、第1回「日本写真絵本大賞」金賞受賞。『うりぼうと母さん』(大空出版)で写真絵本作家としてデビュー。

Instagram:mst.dol14

矢野誠人(やの・まさと)

動物写真家。1984年4月、兵庫県伊丹市生まれ。28歳から独学で写真撮影を始め、スタジオカメラマン兼アシスタントを経て36歳でフリーランスに。次第に野生動物を撮影するようになり六甲山での撮影を始める。そこでイノシシたちに出会って以来、イノシシの撮影がライフワークとなる。現在は日本各地で野生動物の撮影に取り組んでいる。イノシシの赤ちゃん〝うりぼう〟を題材にした「密着!!うりぼうの1日」で2020年、第1回「日本写真絵本大賞」金賞受賞。

Instagram:mst.dol14

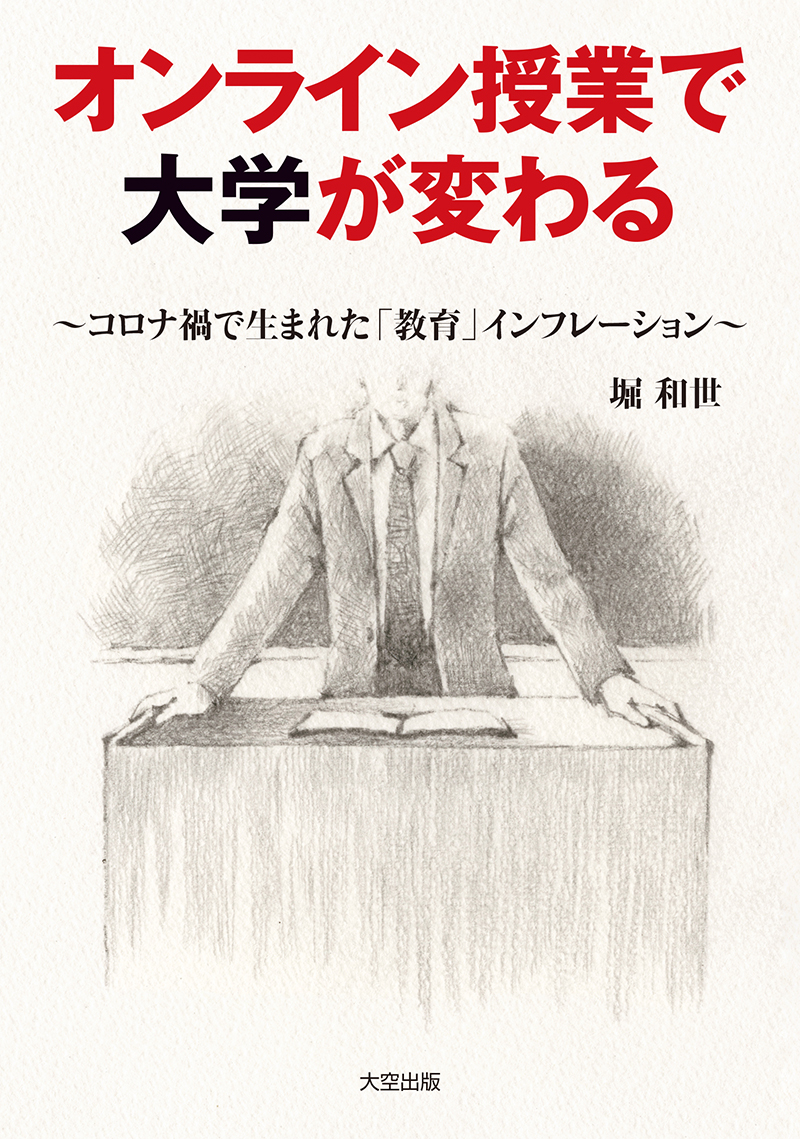

一体、いま大学は

何処へ向かっているのか?

本書では新型コロナウイルス感染症が拡大する中で急速に普及した「オンライン授業」について、主に大学での事例を取り上げながら「現状」と「これから」を考えます。

2020年春、明るい学生生活を思い描いて大学の門をくぐろうとしていた新入生たちに衝撃が走った。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために国が緊急事態宣言を発出したのだ。それに伴い大学はロックアウト。学生たちは大学に通えず、自宅でパソコンやケータイを使ってオンライン授業を受けることになった。

戸惑ったのは学生たちだけではない。慣れないICT(情報通信技術)と格闘する教授たちも、どうすればこの環境の中で授業ができるのか、必死にパソコンと向かい合っていた。

問題は山積みだった。試験ができない。学生たちをどう評価すればいいのか。理解度を知るために、どの授業も毎回課題を出す。学生たちは課題地獄と闘わなければならなかった。

ところが、意外にも学生たちの多くはオンライン授業を歓迎していた。コロナ禍で生まれた新常識(ニューノーマル)は大学の在り方を変えてしまったのだ!

思想家・内田樹氏によるコラムや、吉見俊哉東大教授のロングインタビューも収録。ウィズコロナ時代の教育環境に関するハンドブックとしてはもちろん、新型コロナウイルスを中心として揺れ動く社会情勢を捉えたルポとしても貴重な一冊です。

【目次】

堀和世(ほり・かずよ)

1964年、鳥取県生まれ。東京大学教育学部卒業。89年、毎日新聞社に入社。週刊誌『サンデー毎日』に在籍し、取材、記事執筆、編集業務に携わる。2020年に退職してフリー。

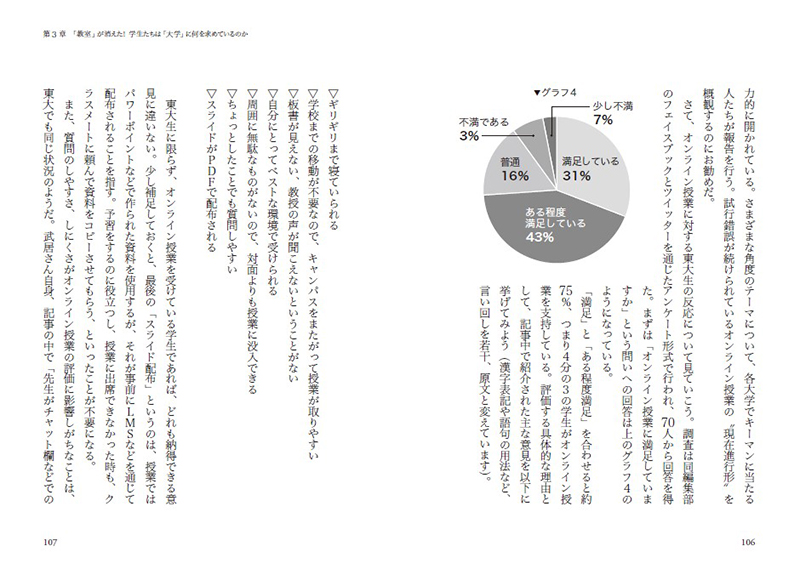

1.75%の東大生がオンライン授業に「満足」している理由とは?

現役東大生に聞いたオンライン授業についてのアンケート結果を公開。オンライン授業の望ましい授業形態について、東大生はどう考えているのか?「これから」の大学教育の在り方に迫ります。

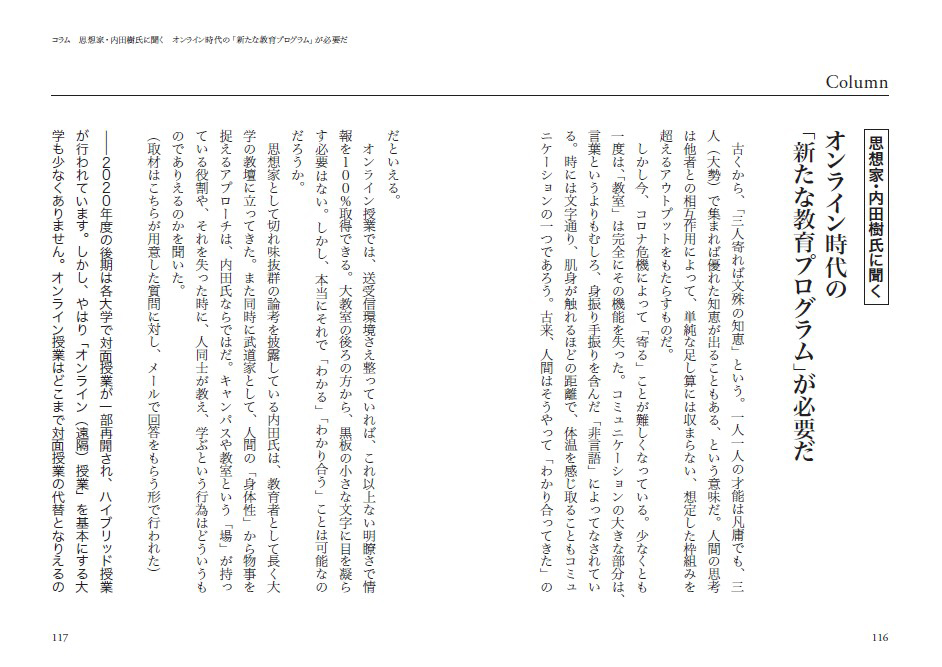

2.内田樹氏が語る「新たな教育プログラム」

思想家・内田樹氏が、オンライン授業の導入によって生まれた「新たな教育プログラム」の必要性について解説。オンライン授業が教員-学生間の関係を変化させる可能性について語ります。

3.大学は「再び死ぬ」か?東大教授・吉見俊哉氏のロングインタビューも掲載!

16世紀ヨーロッパにおいて「大学は一度、死んでいる」と話す吉見教授。オンライン授業の急速な拡大は、大学に「二度目の死」をもたらすのか?情報技術の歴史をひもとき、これからのオンライン化の流れを見通します。

神戸・六甲山で育まれる、イノシシ母子の愛情物語

「発売からわずか1ヶ月で増刷出来!」

【第1回日本写真絵本大賞】金賞受賞作、矢野誠人氏の写真絵本がついに出版!

矢野氏が神戸・六甲山で撮影した自然のままのイノシシの写真にあわせ、うりぼうと母親の日常を物語化した心温まる“写真絵本”となっています。

《あらすじ》

神戸・六甲山に暮らすイノシシの子ども〝うりぼう〟と、その母さん。とってもやんちゃなうりぼうたちは、遊びに夢中で母さんを見失い、さあ大変!

はたして、うりぼうたちは無事母さんを見つけられるのでしょうか?

《この本のポイント》

《この本のポイント》

1.まるで隣にいるみたい!?野生のイノシシに密着!

大自然に生きるイノシシ母子の、ありのままの姿を写した写真を30枚以上収録。

うりぼうやお母さんイノシシの細かな表情までよく分かります。

2.愛らしい写真とストーリーでおくる、イノシシ母子の愛情物語

うりぼうとお母さんイノシシのふれあいを、素敵な写真とストーリーでお届け。

かわいらしいイノシシたちが、くつろぐ様子に子どもから大人までほっこり♪

3.「こんなに可愛いイノシシ母子の写真絵本は見たことがない」

国立科学博物館長・林良博氏からも絶賛のコメントをいただきました!

愛情いっぱいの写真絵本を、ぜひご家族でお楽しみください。

矢野誠人(やの・まさと)

動物写真家。1984年4月、兵庫県伊丹市生まれ。28歳から独学で写真撮影を始め、スタジオカメラマン兼アシスタントを経て36歳でフリーランスに。次第に野生動物を撮影するようになり六甲山での撮影を始める。そこでイノシシたちに出会って以来、イノシシの撮影がライフワークとなる。現在は日本各地で野生動物の撮影に取り組んでいる。イノシシの赤ちゃん〝うりぼう〟を題材にした「密着!!うりぼうの1日」で2020年、第1回「日本写真絵本大賞」金賞受賞。

Instagram:mst.dol14

林良博(はやし・よしひろ)

国立科学博物館長、東京大学名誉教授。1946年7月広島県生まれ、富山県育ち。東京大学・農学部卒業後、同大学大学院・獣医学専攻に進学。1975年「日本産イノシシの頭蓋に関する形態学的研究」で博士号取得。同大学農学部長、総合研究博物館長、理事・副学長を歴任。山階鳥類研究所長を経て、兵庫県森林動物研究センター名誉所長。

矢野誠人(やの・まさと)

動物写真家。1984年4月、兵庫県伊丹市生まれ。28歳から独学で写真撮影を始め、スタジオカメラマン兼アシスタントを経て36歳でフリーランスに。次第に野生動物を撮影するようになり六甲山での撮影を始める。そこでイノシシたちに出会って以来、イノシシの撮影がライフワークとなる。現在は日本各地で野生動物の撮影に取り組んでいる。イノシシの赤ちゃん〝うりぼう〟を題材にした「密着!!うりぼうの1日」で2020年、第1回「日本写真絵本大賞」金賞受賞。

Instagram:mst.dol14

林良博(はやし・よしひろ)

国立科学博物館長、東京大学名誉教授。1946年7月広島県生まれ、富山県育ち。東京大学・農学部卒業後、同大学大学院・獣医学専攻に進学。1975年「日本産イノシシの頭蓋に関する形態学的研究」で博士号取得。同大学農学部長、総合研究博物館長、理事・副学長を歴任。山階鳥類研究所長を経て、兵庫県森林動物研究センター名誉所長。

緊急出版!たちまち重版!

米IBM・ヤフーは既にテレワークを廃止したにもかかわらず、日立や富士通などの日本企業は推進して大丈夫か!?

元毎日新聞経済部記者の小林剛氏が在宅で徹底検証!

未曾有のコロナ禍の中で、多くの企業がテレワークを余儀なくされた。しかし果たして、各企業とも生産性は向上したのか?また、在宅勤務は日本企業の体質に、あるいは社員たちの家庭環境に馴染むのだろうか?様々な角度から、テレワークの問題点=「落とし穴」を分析。その対策と解決方法を探っていく。さらに、テレワークによって変わっていく社会の未来を予測。

コロナに負けない企業と日本の社会を築くために、経営者、管理者、在宅従事者必読のハンドブックです!

【目次】

小林剛(こばやし・つよし)

1953年東京生まれ。早稲田大学政経学部卒、同大学院政治学研究科中退。1978年毎日新聞社入社、福井支局、神戸支局、大阪経済部、東京経済部を経て週刊『エコノミスト』編集委員など。現在フリーライターとして活躍中。

テレワークなのにハンコ出社

「社印押印のため出社」に代わる電子契約の仕組みとその落とし穴とは?

在宅勤務は夫婦危機を招く

夫婦間ですれ違う思いやトラブルなど、実態とその回避策とは?

テレワークで給料が減る

残業は禁止?!みなし労働時間の落とし穴とは?

一家に一冊必携!昭和のおやつ本改訂版

「まだある。おやつ編」を改訂し、最新情報を加えました。

昭和生まれのロングセラー商品を100点、オールカラーで年代順に収録。昭和っ子たちが食べていた身近なおやつを、当時の記憶がよみがえる「おやつあるある」と共に紹介します。もちろん、「まだある」おやつばかりなので、昭和っ子だけでなく平成っ子たちも楽しめます!

カタログでありながら手軽に読めるのが嬉しい文庫サイズ。

来たる夏、おやつをつまみながら懐かしい思い出話で盛り上がるのにぴったりな1冊です。

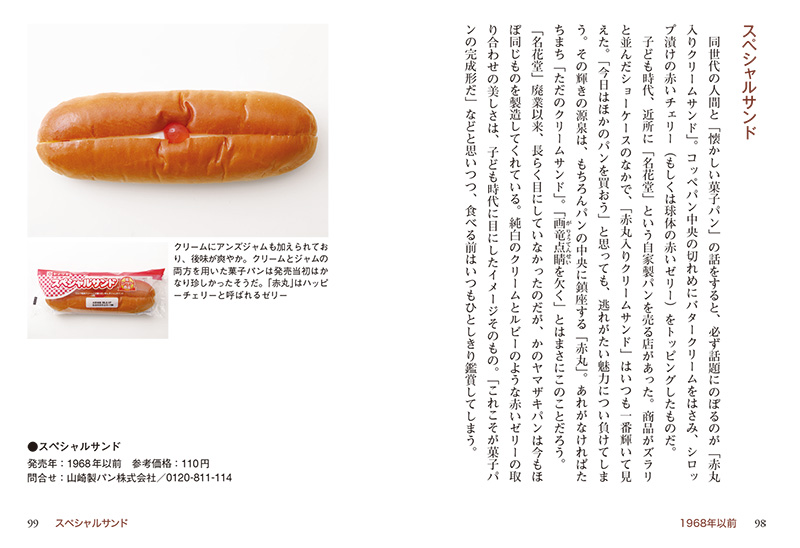

部活帰りによく食べた懐かしい味

「スペシャルサンド」

中央の「赤丸」をいつ食べるか悩んじゃうおやつ。

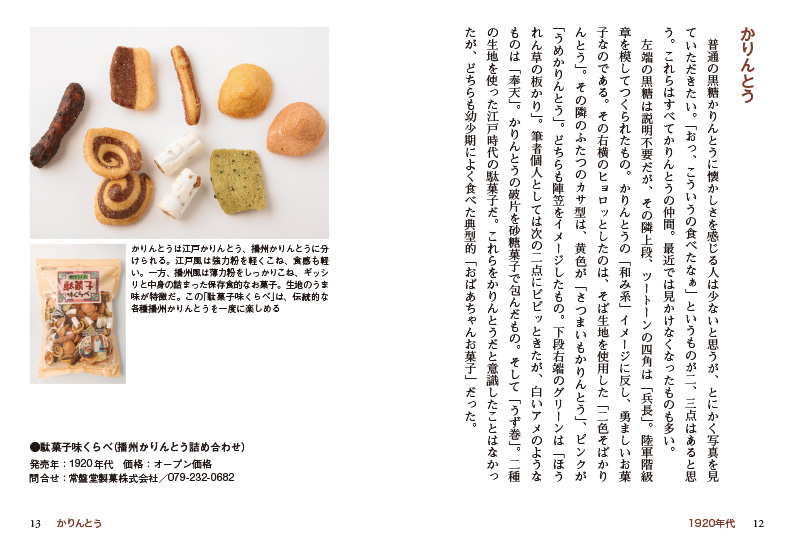

おばあちゃんちでポリポリ食べた

「かりんとう」

今では心踊る形や味がたくさんあるおやつ。

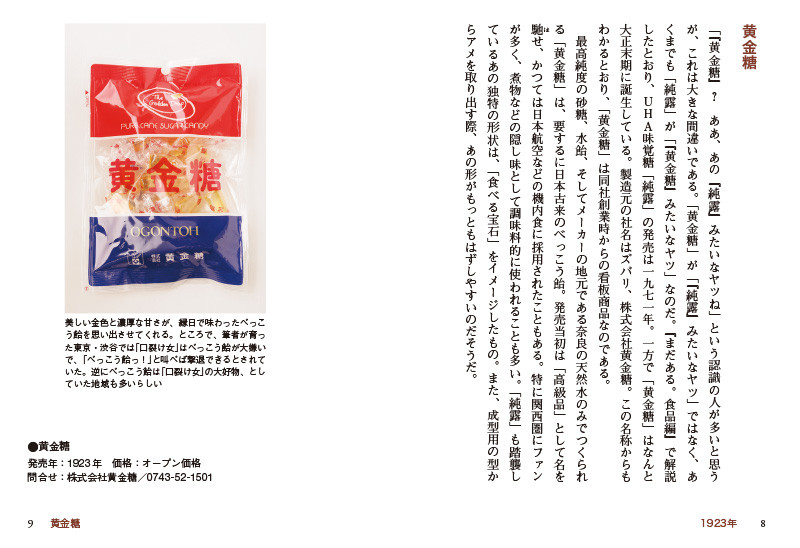

プール終わりの栄養補給によく食べた

「黄金糖」

まさに「食べる宝石」といわれる輝きを放ったおやつ。

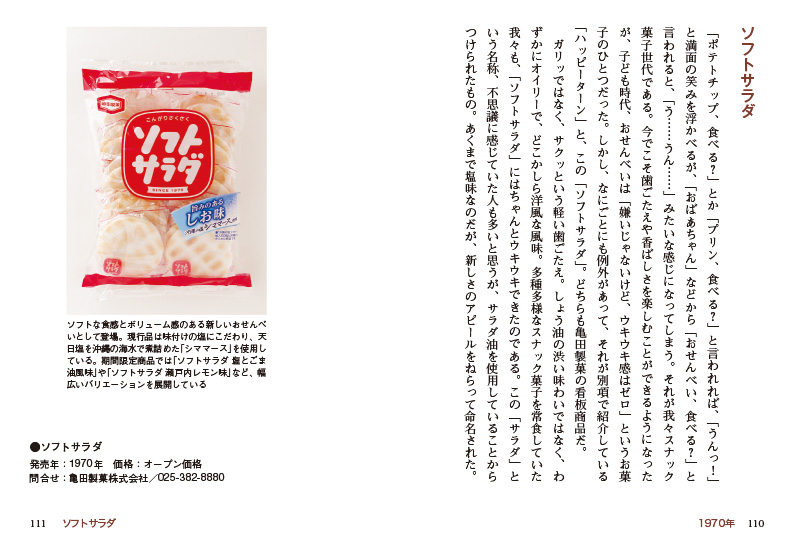

おせんべいと言われればこれっ!

「ソフトサラダ」

とっても軽い食感で1袋2枚入っているのがうれしいおやつ。

水中写真家・中村征夫さんがサンゴの生態を「写真絵本」として描きました。主人公はサンゴに棲むオオアカホシサンゴガニ。

サンゴがどんな環境で生まれ、育ち、どんな生き物たちと共生しているのか。海の神秘と自然の循環を子どもたちにもわかりやすく解説します。本書のために沖縄・慶良間諸島へ行き、中村さんが初めてサンゴの喧嘩シーンの撮影に成功!日照権を争うサンゴ同士の壮絶な闘いを、貴重な写真で鮮明に見ることができます。

地球温暖化や環境問題が世界中で叫ばれる中、子どもたちがサンゴの生態を通して自然環境を学べる一冊です。

サンゴのすきまにすむオオアカホシサンゴガニが主人公。

海にはぼくらをおそう魚がたくさんいるけど、かたいサンゴにかくれているから安全なんだ。

ごはんはサンゴが出す粘液を栄養にして食べているからとっても元気。

サンゴは水温が18~30度のあたたかい浅い海にすんでいて、色も形もさまざま。みんな寄りそい美しさをきそっているようにも見えるよ。

成長が速いサンゴと成長のおそいサンゴがお日さまの光を求めてケンカもする。しょく手を長く伸ばして敵をこうげきしたり・・・・・。

海のなかにはオニヒトデというサンゴを食べてしまう生きものいる。

でも、サンゴたちがいちばん恐れていることは、地球温暖化による白化現象なんだ。

海水温が30度をこえるとサンゴはまっ白になっちゃう。

サンゴは毎年初夏の満月の頃、夜の海で産卵する。

サンゴたちがすくすく育てば、みごとなサンゴ礁となってたくさんの命がはぐくまれ、その恵みをうけて、

海の生きものたちや人々も、安心して暮らすことができる。